ENSAYO

Tachas 583 • Las redes de la política • Luis Baggiolini y Sebastián Castro Rojas

Luis Baggiolini y Sebastián Castro Rojas

Universo narrativo, campañas y microrrelato en twitter

Instantáneas De La Hibridez

El nuevo ecosistema digital tiene a la comunicación como centro y se presenta como un escenario complejo, fugaz e interconectado. Estos cambios y combinaciones tecnológicas producen modificaciones en distintos niveles de la estructura y la organización social. Aquí nos detendremos en algunos aspectos de estas transformaciones, especialmente en el terreno político y social: nos proponemos explorar la manera en que las redes sociales son parte de las nuevas formas de hacer política y de acercarse al ciudadano. Recordemos que la década del 90 en el siglo pasado estuvo marcada por el uso de las imágenes televisivas y los spots de campaña.

El reinado de la imagen-acontecimiento marcó la construcción política de los candidatos. Sartori (1998) y antes Landi (1992), en Argentina, analizaron la video-política de esos años, reflexionaron sobre la banalización de la arena política y describieron los mecanismos que hacían posible la construcción de la imagen pública de los candidatos, mediada por la televisión. Entrevistas en vivo, apariciones en todo tipo de programas, presentaciones en shows de entretenimientos y participaciones en programas de espectáculos posibilitaron la rápida construcción de nuevas figuras políticas. La televisión reinó en los 80 y 90 como “espejo” de la vida política. Hoy presenciamos de manera similar la construcción de la imagen de los candidatos, pero en el espacio digital. Observamos similitudes a lo sucedido con la video-política, pero, ahora, en las redes digitales.

En este trabajo nos proponemos caracterizar los cambios producidos en los modos de organización social y política, producto de la incorporación de las redes digitales a las formas de comunicación y experimentación política. Además, nos proponemos entender cómo la cooperación y la participación ciudadana potencian la interacción digital horizontal, colaborativa, y su implicancia en la construcción de las subjetividades políticas a comienzo del siglo XXI. Nuestra mirada se detiene en el uso de la plataforma Twitter y en las estrategias de comunicación digital (convergencia, relato transmedia, viralización, gestión de contenidos) de los candidatos políticos en las últimas dos elecciones generales celebradas en la República Argentina (Presidenciales de octubre de 2011 y 2015). Nos preguntamos: ¿todos los políticos aprovecharon el potencial de las redes sociales?, ¿los candidatos explotan las cualidades convergentes de las redes sociales, los medios digitales y, en particular, Twitter?

Encontramos antecedentes cercanos en el uso que realizó el candidato a presidente por el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, Barak Obama, en 2008, quien basó gran parte de su campaña en las redes sociales. Él construyó en el electorado la idea de que cada ciudadano podía estar a sólo un click del candidato, que todos podían comunicarse de manera “directa” con el candidato sin ningún tipo de intermediación, salteando al periodismo y a los medios, creando una idea de transparencia absoluta: un diálogo directo y personal con el candidato.

Otros antecedentes son las experiencias desarrolladas en Europa, Asia, Medio Oriente o Latinoamérica. En los últimos años hubo una proliferación de fenómenos sociales como la denominada primavera árabe, el 15M español, el movimiento de #occupywallstreet y #BlackLivesMatter en Estados Unidos, #Ayotzinapa en México y, más cercanamente en lo geográfico y lo temporal, el movimiento de los estudiantes chilenos, #yosoy132, o #YoSoyNisman, #Nisman (Calvo, 2015) y #NiUnaMenos en Argentina. Estas expresiones políticas y, especialmente, el uso otorgado a las tecnologías digitales, han dado lugar a estudios que examinan la participación política expresada a través de las redes sociales e internet. En estas experiencias los ciudadanos se sintieron con mayor libertad; porque no necesitaban representantes ni mediadores, ellos mismos decidían su suerte con sus iguales: una interacción directa y horizontal entre pares.

Las formas de representación política tradicionales, territoriales e institucionales y los espacios digitales de participación y discusión política se mezclan, mutan y dan paso a la webpolítica, política 2.0 o tecnopolítica. Si entendemos este concepto como la capacidad colectiva de apropiación y uso de plataformas digitales para la acción política, veremos cómo las nuevas formas de organización social muestran una transformación subjetiva de los cuerpos conectados en red, siendo de especial relevancia estudiar estas nuevas experiencias surgidas a partir de la utilización de las tecnologías digitales.

Las redes son portadoras de vínculos que permiten nuevas interacciones, potenciando diferentes prácticas culturales y cambios en la vida cotidiana. Las redes sociales han irrumpido junto con la web en la vida política y social. Es la nueva conformación de los espacios y su experimentación lo que repercute luego en todo el ambiente mediático. Se reconoce, siguiendo a Calvo (2015), que las redes y los algoritmos de la plataformas procesan y seleccionan aquellos tweets que son más populares, y se ajustan a nuestras preferencias y creencias, para luego aparecer en cada muro de los navegantes, siendo “la información que refleja nuestro mundo social y nuestras preferencias previas, los mensajes publicados en nuestro muro confirman nuestros prejuicios, y nos permiten vivir en un mundo en el cual todos somos mayoría” (Calvo, 2015, p. 17).

Por redes sociales entendemos al agrupamiento, en un espacio digital determinado, de personas e individuos que habitan y comparten mensajes e intereses, interactúan con otros individuos, grupos y organizaciones, que comparten intereses similares y construyen sentidos, individuales y colectivos. Siguiendo al español Orihuela, entendemos que:

Las interacciones entre los gestores de la plataforma, la propia plataforma, sus usuarios y los desarrolladores de aplicaciones constituyen un ecosistema que evoluciona a gran velocidad y que impacta en otros ecosistemas comunicativos, especialmente los medios sociales, la comunicación organizacional y política, la educación y los medios de comunicación (2011, p. 28).

Se visualizan nuevos usos de las plataformas digitales por parte de los políticos, los consultores, los publicistas y los community managers contratados para tales fines. Hay una construcción de un nuevo tipo de vínculo candidato-ciudadano que es usado como estrategia por los dirigentes políticos en pos de construir espacios de promoción, debate y confrontación en el entorno digital.

Una red social es un espacio digital que posee tanto una dimensión social como tecnológica, y está compuesta por un conjunto de actores (individuos y organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (profesional, laboral, amistad, parentesco, político, cultural u otro). Entendemos, subjetivamente, a las relaciones entre sus miembros como vínculos o lazos; y, simbólicamente, vemos a los actores como nodos, enlaces o puntos de contacto. Esto amplía y complejiza la idea inicial de la red como estructura cerrada.

Las redes sociales son espacios donde se conectan y construyen subjetividades; “lo interesante hoy es obviamente el hecho de los millones de cerebros (biológicos) que se conectan a Internet” (Verón, 2012, p. 11). Este enjambre digital se caracteriza por la convergencia de tecnologías en un mismo sistema integrado. Según Jenkins (2008), la digitalización establece las condiciones que dieron paso a este proceso de convergencia e implica un cambio tanto en la manera de producir como en el modo de consumo de los nuevos medios, al tiempo que afirma que en este proceso las comunicaciones móviles juegan un papel cada vez más relevante.

Como muy bien pudo observar Morley (2008) hace unos años, los dispositivos móviles y la cada vez más densa y extendida cobertura digital crean una sensación de ubicuidad entre los usuarios de Internet y provocan una “dislocación”, una diferencia, entre el territorio físico, geográfico, y el territorio virtual que cada uno ocupa como usuario de la red. Esta convergencia tecnológica, centrada en los dispositivos móviles, potencia los flujos de información y provoca un cambio de escala en las percepciones de la temporalidad y la espacialidad.

La convergencia, a nivel comunicacional, se produce a partir de dos tendencias simultáneas: un proceso corporativo que se dirige de arriba hacia abajo, conformado por unas pocas empresas que concentran de forma creciente a los medios comerciales (proceso similar al diseño de campañas políticas, como veremos más adelante); y otro, donde las tecnologías digitales dan lugar a nuevas capacidades de los consumidores y crean un proceso de abajo hacia arriba dirigido por los propios consumidores, quienes se caracterizan ahora por ser productivos, conectados y públicos (Jenkins, 2008).

Reconocemos que el mapa de medios se caracteriza por un rasgo integral que atraviesa a todo el ecosistema de medios: no sólo la multimedialidad, sino, incluso, y en su interior, una creciente interdiscursividad. Convergencia de medios a través de las estrategias corporativas que dan origen a las diferentes “franquicias” o productos transmedia y a una fuerte presencia de los usuarios que amplifican, desplazan, viralizan, deforman y, en definitiva, completan ese gran universo narrativo iniciado por la franquicia.

Por supuesto que este fenómeno no es exclusivo de la industria del entretenimiento y podemos establecer las mismas relaciones en el mundo de la información. La definición de convergencia periodística que propone Salaverría (2010) –como un proceso multidimensional que afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación– nos lleva a pensar que las cuentas de Twitter producen contenido para los periodistas. Y ellos utilizan esa información, los énfasis y diálogos que se establecen en los tweets, para analizar, por ejemplo, las campañas políticas. La mediación de las redes cambia tanto las rutinas periodísticas como la práctica política. Las plataformas “propician una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una” (Salaverría, García-Avilés & Masip, 2010, p. 19).

Esta sinergia que provocan las redes no sólo cambia las rutinas profesionales; también permite poner en común lo que cada uno sabe y produce en cualquier ambiente colectivo. En cada comunidad, esta particular manera de integrar la conectividad digital con los usuarios permite extender una competencia, inherente a la naturaleza humana, a las redes. También establece fuera de sí un modelo vivo de la mente. “¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias” (Levy, 2004, p. 19).

Jenkins (2008) aplica el concepto de inteligencia colectiva al mundo de los fans, al modo en que actúan en sus comunidades virtuales y a la fuerza con que inciden en la industria cultural. Sostiene que esta “cultura de la colaboración” está transformando el mundo de la cultura, especialmente entre los jóvenes (y no tan jóvenes, ya que este fenómeno puede apreciarse desde la saga de Star Trek) y en los medios audiovisuales (cine, televisión, juegos, internet). Los fans comparten información, observaciones, interpretaciones y pasiones sobre el género (ciencia ficción, terror, etc.), programa de TV o film fruto de su devoción (Star Wars, Friends, Lost, etc.), y el conocimiento que a cada momento producen es compartido por todos, ya que en una comunidad de conocimientos nadie sabe todo, pero todos saben algo (Baggiolini, 2012).

Muchos de los seguidores (suscriptores, gusteadores, etc.) de los candidatos políticos en las redes sociales, especialmente en las campañas electorales, suelen tener desempeños similares a los fans. Son ellos los que comparten y viralizan los posteos o tweets de los candidatos. Forman parte de cualquier estrategia de comunicación política multiplataforma. No son otra cosa que la versión actual, más densa y compleja, de los “prodestinatarios” definidos por Verón (1996) en su ya clásico análisis del discurso político, en los 90 del siglo pasado[1].

El nuevo proceso de mediatización digital se va complejizando a medida que los usuarios se apropian de las plataformas, de las nuevas aplicaciones y van creando comunidades según sus propias necesidades en contextos disímiles.

En la medida en que el dispositivo de la Red permite a cualquier usuario producir contenidos… el usuario tiene el control sobre el switch y podemos hacernos una idea de la complejidad y la profundidad de los cambios en curso (Verón, 2012, p. 15).

Observamos que los medios digitales proponen a los usuarios maneras ágiles y novedosas de compartir y producir en la web. Las tecnologías digitales, por su carácter rizomático y su potencial expansión viral, permiten la conexión de muchos a muchos (o mejor, de algunos a algunos); ya no existe la linealidad del broadcasting (centrado y masivo), ni la del texto cerrado (sea oral, escrito o audiovisual); el “modo hiperlink” disuelve ese universo impenetrable. La interactividad, la flexibilidad y la convergencia de las redes –con dispositivos cada vez más personalizados y plataformas más amigables y con múltiples aplicaciones– generan mayores posibilidades de participación. El enjambre digital se reconfigura, muta y crece dejando huellas en el entramado político, social y cultural.

Dos Recursos: El Corpus Y El Método

Nuestro interés se centra en analizar cómo los candidatos a presidente de la República Argentina se apropiaron del microblogging Twitter en el período de campaña; si los candidatos mediante sus cuentas oficiales utilizaron estrategias multiplataforma y explotaron las narrativas transmedia. El corpus de trabajo en la elección del 2011 incluía a los candidatos Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria, oficialismo), Ricardo Alfonsín (Frente electoral Radicalismo y Justicialismo, oposición), Hermes Binner (Frente Cívico y Social, oposición), Eduardo Duhalde (Justicialismo) y Jorge Altamira (Partido de Izquierda, oposición). El corpus de la campaña de 2015[2] estuvo integrado por Sergio Massa (Frente Renovador, oposición), Mauricio Macri (Alianza Cambiemos, oposición) y Daniel Scioli (Frente para la Victoria, oficialismo).

Se realizó un seguimiento de cada una de las cuentas de los candidatos durante el mes de octubre de cada elección. Y se utilizó la metodología de análisis de contenido cuantitativo en las cuentas oficiales de los candidatos que integran el corpus. El marco temporal abarca del 1 al 31 de octubre de cada elección, la de 2011 y la de 2015. Se seleccionó todo el mes de octubre, ya que en el mismo se registra el mayor flujo de tweets por parte de los candidatos. El análisis de los tweets y la manera en que se apropiaron de la plataforma Twitter nos permite conocer si los candidatos a presidente en las últimas dos elecciones presidenciales explotaron las potencialidades de los lenguajes digitales y si se sumergieron en la horizontalidad de las redes digitales.

Dos Fotos: El Uso De Twitter En Las Elecciones 2011 Y 2015

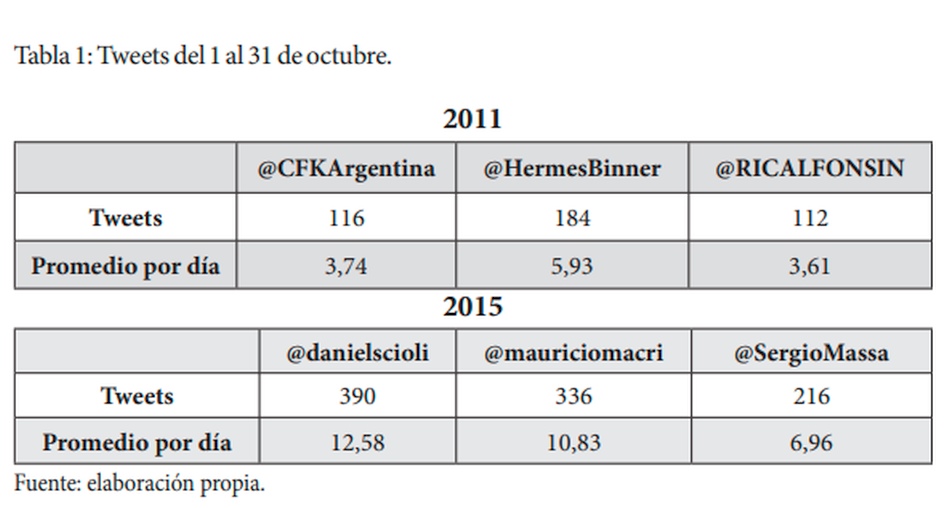

Del análisis cuantitativo de las cuentas oficiales de los candidatos a presidente en la República Argentina en 2011 –@CFKargentina, @HermesBinner y @RICAALFONSIN– y de los candidatos en la campaña de 2015 –@danielscioli, @mauriciomacri y @SergioMassa– se registran diferencias en los períodos analizados.

En 2011 la presencia de los candidatos en el entorno digital, mediante los tweets de campaña, fue menor que en 2015, con un promedio de 3 a 5 tweets diarios. Fue @HermesBinner con casi 6 mensajes diarios el que más tweets realizó. En el caso de los tres candidatos analizados en 2015, se reconoce que tuvieron una presencia en Twitter mucho mayor a otras campañas. Durante el mes de octubre, @SergioMassa realizó 216 tweets y un promedio de 7 diarios; @mauriciomacri escribió 336 tweets y un promedio de casi 11 por día y @danielscioli fue quien más mensajes compartió: 390 tweets y un promedio de 12 por día.

Si entendemos que la sociedad red (Castells, 1996) se basa en las asociaciones en red (Latour, 2008), en los vínculos que cada individuo crea al interactuar en el enjambre digital es relevante ver la potencial incidencia que tienen los seguidores de cada candidato. No podemos reducir el análisis a la cantidad de seguidores, sin embargo, a mayor cantidad de followers mayor será la posibilidad de expandir el mensaje en otras plataformas y dispositivos. En la campaña de 2011 se registra que los candidatos aumentaron los followers, siendo la más significativa en cuanto a crecimiento la cuenta de @CFKArgentina, que acumuló 83.526 nuevos seguidores. En tanto @HermesBinner fue el segundo que logró aumentar la cantidad de cibernautas con 8.330 nuevos seguidores y luego @RICALFONSIN con 2.828 nuevos followers. El aumento de los internautas en los últimos cuatro años en las redes, en Latinoamérica en general y Argentina en particular (ComScore, 2015), se evidencia en el crecimiento de los followers de los candidatos en la última elección presidencial. En el 2015 las cuentas oficiales de los candidatos analizados registraron un incremento en sus followers, siendo @mauriciomacri quien más creció con 95.635 nuevos seguidores de su cuenta.

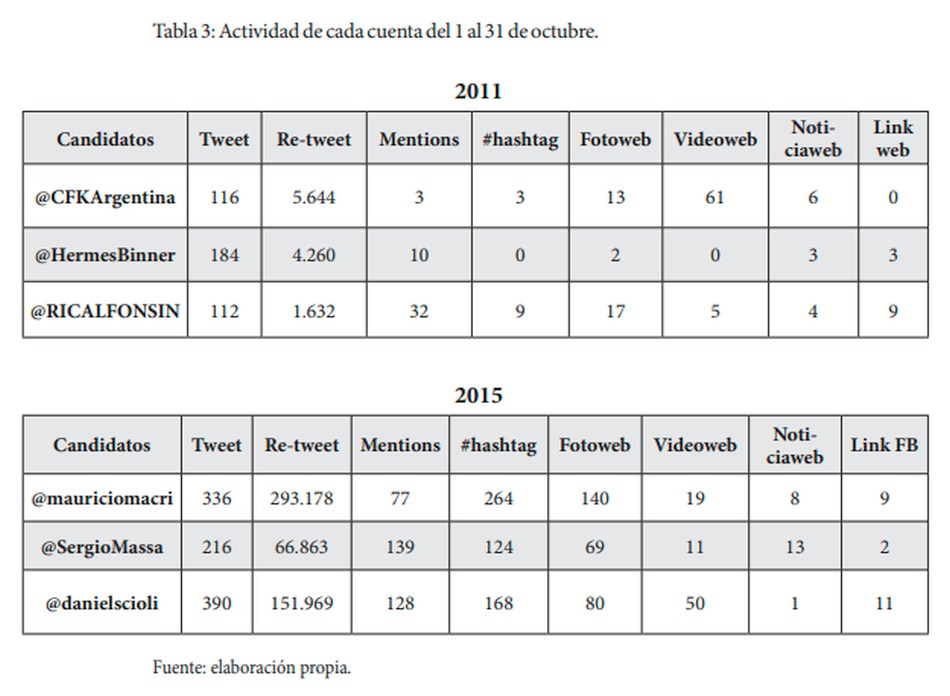

En la campaña de 2011 el candidato que mayor cantidad de re-tweets recibió fue @CFKArgentina, con 5.644 sobre un total de 116 tweets realizados (ver Tabla 3). También se observa, en comparación con el uso que registran los otros candidatos, que @CFKArgentina fue la que más explotó la convergencia de soportes. De los 116 tweets realizados en octubre, en más de 61 había un link con vínculos a los spots de campaña o a los actos partidarios en vivo; en 13 tweets posteó fotos de la candidata y sólo 6 contenían links a noticias. También fue el candidato que logró mayor viralidad digital, ya que por cada tweet recibió 50 o más re-tweets, de este modo logró mayor diseminación en las redes. En el caso de @HermesBinner, se observa en la Tabla 3 que de los 184 tweets realizados en octubre en sólo 2 mensajes se incluyen links a fotos de campaña, 3 tweets contenían links a las propuestas políticas y proyectos alojados en la web partidaria. La utilización que hizo el candidato está más asociada a un uso instrumental, con poca explotación de los recursos multimediales digitales. La utilización del microblogging Twitter estuvo subestimada en cuanto a su potencialidad y a la manera de vincularse con los posibles electores-ciudadanos.

En tanto, Ricardo Alfonsín realizó 112 tweets en el período analizado. En la Tabla 3 se observa que recibió 1632 re-tweets, no siendo significativa la viralidad conseguida, ya que de cada tweet sólo recibía 14 re-tweets. Se evidencia en la cuenta una mayor utilización de las potencialidades multimediales y digitales, ya que en 17 tweets contiene links a fotos de campaña, 5 links a spots televisivos y 9 tweets a propuestas de la plataforma en el sitio web partidario. Ningún candidato explotó los recursos del #hashtags y las @menciones. La plataforma fue subutilizada para establecer diálogo con otros espacios del entorno digital.

De los candidatos en 2011, @CFKArgentina fue la única cuenta que evidenció un diseño de campaña con una lógica asociada a la construcción discursiva multiplataforma, centrada en los distintos lenguajes y soportes digitales. Si observamos los tweets que contenían links a videos, vemos que la forma de construcción, el vínculo, complementa y resignifica lo escrito con el apoyo de otras plataformas web como YouTube o el canal “fuerza Cristina”.

De los tweets puestos en circulación en 2015, observamos que los tres candidatos intentaron vincular o asociar los post textuales con recursos hipermediales. Las fotos reflejaban el “aquí y ahora” de los lugares visitados, siempre con el apoyo de las menciones a los candidatos territoriales. En este sentido, podemos decir que se sigue pensando a la plataforma como una herramienta de información, asociada con un fuerte rasgo de situacionalidad física, de anclaje al territorio. Las fotos de distintos lugares del país, con referentes partidarios y con seguidores, fueron las más usadas. Las posibilidades de expandir el lenguaje hacia otros universos narrativos fueron excluidas de los tweets de los candidatos. Hay poca intertextualidad entre dispositivos y plataformas. @danielscioli, con 11 links a Facebook y 50 links a videos, y @mauriciomacri, con 9 links a Facebook y 11 a videos, fueron quienes más intentaron vincular los lenguajes digitales. De los tweets analizados no se percibe que experimenten ninguna estrategia de convergencia transmediática ni que exploten las diferentes maneras en que se expresan los usuarios acostumbrados a la cultura participativa del ecosistema digital de medios. Dejan así de lado, claramente, las potencialidades de la confluencia de los distintos medios y lenguajes del consumo cultural actual (ver Tabla 3).

En cuanto a los videos tweetteados por los candidatos, sí existen diferencias notorias entre los mismos. El consumo de los medios digitales por parte de los internautas es veloz y fluido. En los 336 tweet de @mauriciomacri se presentan 19 links a videos y se reconoce que los mismos son editados y presentados para la sociedad red. Éstos son de una duración que va de los 25 a los 45 segundos. Destacamos esta característica, ya que indica que están pensados para un consumo fragmentado en donde el texto actúa como anclaje de lo que contiene el video. En el caso de @danielscioli, se registran 50 links a videos en la plataforma, en su mayoría imágenes de los actos de campaña, con una duración de 2 a 3 minutos. En tanto @SergioMassa sólo tweeteó 11 videos, con extractos y fragmentos de publicidades emitidas por la televisión. Los tres candidatos disponían de canales en la plataforma YouTube, donde, en la mayoría de los casos, estaban alojados (ver Tabla 3).

En la plataforma, los candidatos utilizaron reiteradamente la posibilidad de extender el mensaje para generar expansión y llegada a otros individuos o internautas con los #hashtags y las @menciones en 2015. A su vez, usaron la plataforma y las @menciones como agenda periodística, dirigida a los medios, para reseñar los actos de campaña y la plataforma política de su sector. Para los candidatos, Twitter es una plataforma que sólo nos permite decir “qué estamos haciendo” y con quién, es una bitácora personal de los actos cotidianos. Dejaron de lado la lógica de la sociedad red y la posibilidad de construir mundos narrativos, enlazar distintas plataformas o comunicarse directamente con otros internautas usando las @menciones.

En cuanto a los #hashtags, @mauriciomacri fue quien más etiquetas realizó con 264 sobre un total de 336 tweets. A principios de mes, predominaban los nombres de lugares visitados, y luego fue virando cada vez más a slogans como #MacriPresidente, #YoLoVotoaMM con 31 mensajes o #Cambiemos 59 veces en octubre. Los otros #hashtags con más tweets remiten a entrevistas y participaciones en programas de televisión con emisión nacional -#MauricioconMajul 24; #LunesIntratable con 17 y #MacriConFantino con 13. Además, publicó 140 fotos, la mayoría acompañadas de uno o dos #hashtags, y 19 videos también acompañados de #hashtags. En 8 ocasiones linkeó al sitio web oficial de la campaña, y 9 veces a su fanpage de Facebook.

El candidato @danielscioli propuso 168 hashtags. El más repetido fue ScioliPresidente con 34 menciones. Podemos reconocer dos tipos de uso. En primer lugar, el uso de menciona propuestas destacadas en su plan de gobierno y referencia las localidades donde está realizando una presentación, algunos ejemplos son: UPA24hs, COM, LaMatanza. En segundo lugar, el diálogo con los medios de comunicación; aquí el uso de y @ está directamente vinculado a agradecer las invitaciones de periodistas y programas televisivos, así como también adoptar el específico por dicha presentación usando el Twitter de forma convencional con el nombre del invitado y el nombre del programa: “En minutos voy a estar conversando con @maximmontenegro en PlanM por @canal26noticias”.

En tanto, @SergioMassa realizó 124 hashtags, de los cuales MassaPresidente fue el más usado en 26 tweets. Al igual que los otros candidatos, vinculó los mensajes con la promoción de la presencia en los programas televisivos y los agradecimientos a los periodistas por la invitación. Un ejemplo es MassaIntratables con 14 tweets, en relación a la presencia del candidato en el programa televisivo Intratables que se emite por Canal América 2 (ver Tabla 3).

Los retweets de cada cuenta nos muestran la actividad de los internautas en la campaña, siendo muy signifinalcativas las diferencias de la cantidad de retweets realizados en 2011 con los producidos en 2015. En este sentido, los mundos narrativos de los individuos usuarios de las redes digitales se hacen presentes en los retweets. La experimentación del espacio digital por los seguidores y adherentes al candidato nos muestra huellas para interpelar el enjambre digital. Cada uno al retweetear un post produce una expansión y potencia la diseminación del mensaje. El uso y la apropiación de los tweets de los candidatos por parte de los seguidores puede comprenderse dentro de lo que Jenkins (2008), en uno de sus “principios estructurales” de los relatos transmedia, denomina expansión vs profundidad (spreadability vs. drillability). Dicho de otro modo, poseer un núcleo duro de seguidores-militantes-fans es la condición de posibilidad para lograr amplificar la voz del candidato, viralizar los tweets y ampliar la audiencia en otras plataformas. Los personajes y las historias de vida, los deseos e inquietudes de los candidatos son apropiados por los internautas para expandirlos en la sociedad red. El retweet provee una valiosa infraestructura agonal y dialogal en la que los participantes están activamente comentando contenidos de otros, confrontando o dando a conocer lo que están leyendo o escuchando.

El carácter polifónico del retweet permite incorporar una segunda voz (Bajtín, 1992), donde la expresividad propia y la ajena (el tweet) entran en juego y torsionan el sentido inicial. Cada navegante experimenta en su muro lo que la plataforma le ofrece de acuerdo a sus creencias y preferencias según el algoritmo de twitter. En el otro extremo, los retweets pueden ser pensados como “la cámara de eco”[3], un espacio virtual donde la información que recibimos es un eco de nuestros propios prejuicios y de nuestras propias creencias sobre cómo funciona el mundo” (Calvo, 2015, p. 15). Fue @mauriciomacri quien alcanzó la mayor cantidad con 293.178 re-tweets en la campaña. Sus tweets tienen un promedio de 872 re-tweets y 1. 067 favs, siendo que el máximo de rts obtenidos por un tweet fue de 10.512 y el mínimo de 147, y el máximo de favs fue de 11.706 y 203 el mínimo.

Los Tweets Como Articuladores De Campaña: El Caso @Cfkargentina

Las últimas campañas políticas (2011, 2013, 2015) desarrolladas en la Argentina nos permitieron observar con atención cada una de las estrategias comunicacionales que tomaron como eje el ecosistema de medios digitales. Del análisis de los distintos candidatos, y de lo realizado en cada una de las campañas, destacamos las estrategias discursivas multiplataforma y el universo narrativo elaborado por Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) en las elecciones de octubre de 2011. Por ello, consideramos que debemos puntualizar las características más salientes desarrolladas en la campaña de la candidata a partir de twitter.

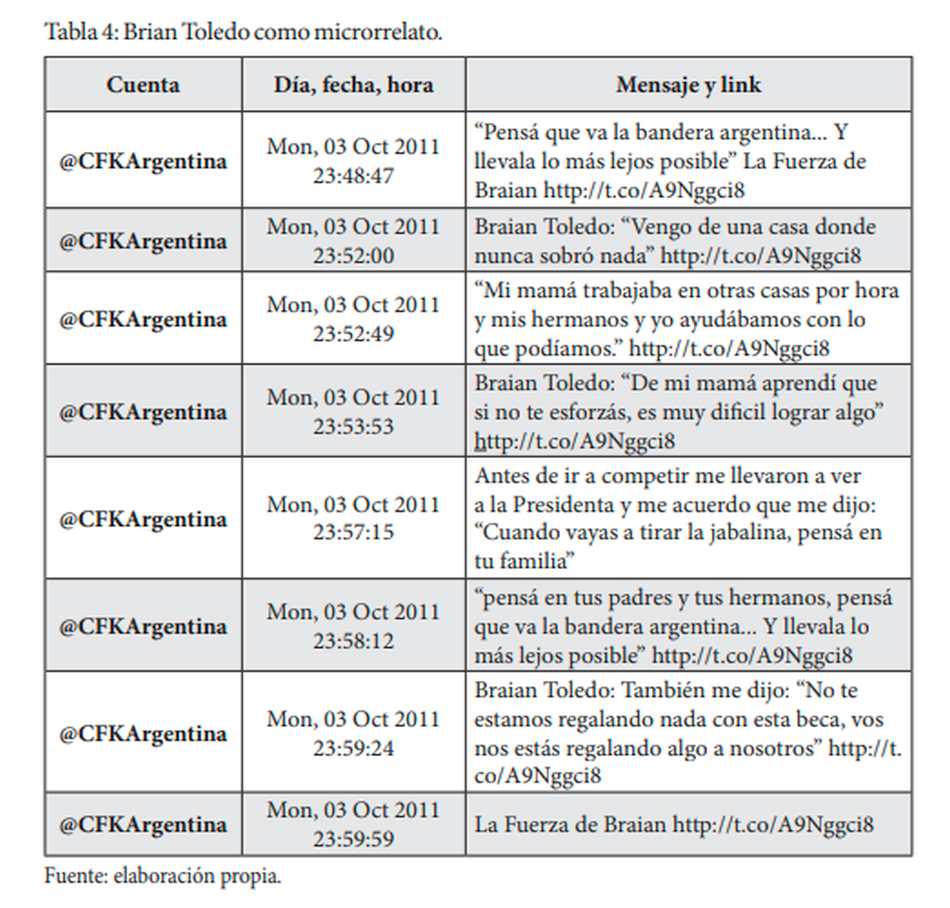

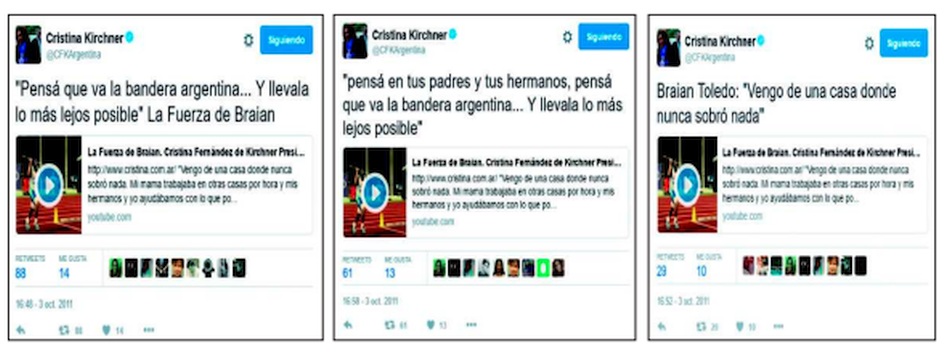

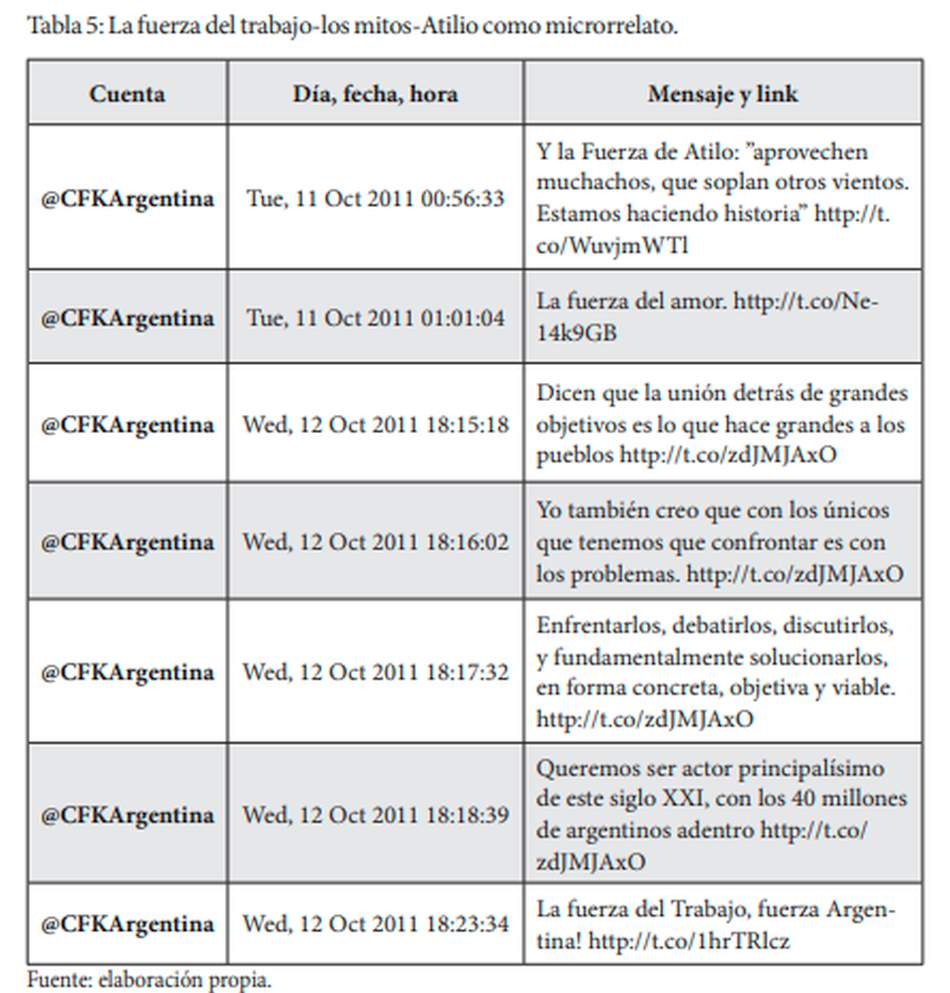

En el último mes previo a las elecciones presidenciales de octubre de 2011, en los 116 tweets realizados por la candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina), se pueden encontrar entre 10 y 12 microrrelatos (ver Tablas 4 y 5), dependiendo del modo en que le demos un cierre parcial o un enlace con el siguiente.

Cada uno de estos pequeños relatos enlazados contiene una pequeña historia, muchas veces contada desde un personaje, otras a través de un acontecimiento, que siempre “anclan” y le dan un marco o una entrada a los videos, las fotos y las notiwebs que incluyen esta secuencia de tweets. Estos pequeños relatos, construidos en promedio con 10 tweets encadenados, funcionan como un eje narrativo vertebrador, que articula los enunciados realizados en las distintas plataformas de campaña e, incluso, con los eventos que se realizan en los días previos al cierre electoral.

Todos forman parte del universo narrativo, dentro del cual se movió la campaña presidencial de CFK, y dan forma a un macrorrelato donde caben múltiples historias: la del atleta Brian Toledo, la de Cecilia, la del empresario Jorge Nadler o la de Victoria Montenegro. Todos aluden a la FUERZA como leitmotiv de la campaña. La fuerza de un país, la fuerza de la alegría, la fuerza de la verdad, la fuerza de la Argentina, la fuerza de Cristina, la fuerza del amor, la fuerza de la vida. La fuerza de cada uno de los ciudadanos que prestan sus historias de vida a ese gran universo narrativo.

Podríamos decir que, como género, estos microrrelatos están más cerca del spot publicitario o del viejo videoclip musical que de la crónica, la novela o el cuento, es decir, de cualquier género narrativo tradicional: cortos, bien editados y de alto impacto emocional. No obstante, como relatos breves forman parte de esa macroestructura narrativa donde el tema de la fuerza le da continuidad y coherencia, y no sólo como una “isotopía” narrativa que recorre cada una de las entradas del relato multiplataforma, sino también como un articulador intergeneracional. Todo ciudadano en condiciones de votar, al acceder a cada uno de los medios (televisión, YouTube, twitter) donde se despliega este universo narrativo, percibirá el carácter integrador y omnipresente de la fuerza, del mismo modo que aparece en la saga de Star Wars[4], como una energía que recorre todo el universo narrativo.

Otro hilo conductor, más acorde al uso tradicional de Twitter, es la presencia de Cristina en actos políticos y en todo tipo de eventos: estos “hechos” no son más que materializaciones de la fuerza. Otra característica es la constante búsqueda de relaciones, de enlaces, de mezclar el texto del tweet con otros soportes visuales o audiovisuales. Tratar de construir un relato multimedia con eje en el tweet, transformando los tiempos de las historias y de los spots de campaña en un presente continuo: el del evento, el del tweet, el del spot televisivo, el de YouTube. Cada puerta de entrada al universo narrativo transmediático nos coloca en un presente diegético que nos posibilita reiniciar el relato.

Como dice Jenkins (2008), la tensión entre “continuidad vs multiplicidad” es uno de los rasgos característicos de los mundos narrativos transmediáticos. La coherencia y la continuidad que la temática de la fuerza le da a los diferentes lenguajes y plataformas que entran en juego a partir de los tweets de campaña y la serialidad que cada una de las historias de vida, presentes en los spots y tweets, construyen a lo largo de la campaña, le dan una secuencialidad temporal y un espesor narrativo que hacen posible la unidad de lo múltiple en un mismo universo narrativo. Otro rasgo que hace de los tweets de campaña de CFK un caso particular de relato multiplataforma es lo que Jenkins (2008) denomina extractabilidad, es decir, la posibilidad de extraer elementos del relato y llevarlos a nuestro mundo de vida. Los personajes hacen posible ese pasaje y nos prestan su voz para contar nuestras historias: la mamá de Brian, el optimismo de Atilio, la búsqueda de Victoria, etc. El cierre de campaña en un teatro de la ciudad de La Plata, con cada uno de estos ciudadanos que nos cuentan sus historias en el escenario, es una manera de “encarnar” los personajes de las historias en personas que “viven” esas historias.

Por otro lado, este gran universo narrativo multiplataforma que toma cuerpo sobre el fin de la campaña presidencial no está construido al azar: es compatible con el imaginario peronista construido en el primer peronismo. Muchas de esas historias de vida, de esos microrrelatos, contados en no más de 10 o 12 tweets, se enlazan con las historias repetidas por el peronismo desde el siglo pasado y activan el imaginario del “pueblo” peronista (ver Tabla 5). Recuperan los “mitos” del peronismo y su memoria política[5], conectan el presente con el pasado, el tiempo subjetivo del usuario con el tiempo histórico de la política y el no-tiempo del mito. Las historias primordiales del peronismo, en tanto “hacedoras de mundo” (worldbuilding), se enlazan con las historias “reales” de estos ocho años (2003-2011) como una vuelta al “peronismo histórico”. En estos relatos habla el empresario nacional, el obrero, el deportista... todos impulsados por la fuerza y acompañados por la “escenografía” de lo popular: murga, cantos, bombos.

Las campañas políticas siempre han sido, como todo relato, una “fábrica de realidad”[6], pero en el caso particular de Cristina 2011, la articulación de viejas historias con nuevos medios, el pasaje de la anacronía de los mitos a la heterocronía[7] del relato transmedia y la incorporación de los imaginarios simbólicos del peronismo “histórico” al universo narrativo multiplataforma, nos muestran una estrategia que se propone (y lo consigue) hilvanar un relato que le permite recuperar el “hilo perdido” (Rancière, 2015) de la historia.

Final Abierto: Una Certeza Y Muchas Preguntas

La web actualmente posee un funcionamiento rizomático y posibilita asociaciones en red y maneras inmersivas de experimentar la vida colectiva. Los individuos, usuarios internautas, interactúan habitualmente en los espacios digitales y participan subjetivamente en la construcción de mundos narrativos, imaginarios colectivos que definen nuevas subjetividades. La cooperación cognitiva en la web (un “espacio de conocimiento” como lo define Levy), las asociaciones en red, nos posibilitan llegar a otros y establecer conversaciones, diálogos y debates en el espacio digital. Las campañas analizadas muestran nuevos vínculos entre los políticos y los ciudadanos: crean en ambos la ilusión de estar “en contacto”, sin mediaciones, como si la tradicional opacidad que los medios proporcionan a la construcción de la opinión pública se disolviera con esta nueva mediación tecnológica; como si la democracia occidental pudiese recuperar la transparencia perdida (míticamente) desde su origen.

La expansión de la web, el aumento de los conectados, las nuevas infraestructuras tecnológicas y la multiplicación de dispositivos móviles posibilitaron que los militantes y simpatizantes replicaran los mensajes en sus círculos personales y profesionales, potenciando la velocidad y amplitud de los estados de opinión pública. Los retweets, como dijimos, poseen un carácter agonal y dialogal; los participantes están activamente comentando contenidos de otros, confrontando o dando a conocer lo que están leyendo o escuchando. El carácter polifónico del retweet permite incorporar una segunda voz (Bajtín, 1992), la de los seguidores, donde la expresividad propia y la ajena (el tweet) entran en resonancia. Cada navegante experimenta en su muro lo que la plataforma le ofrece de acuerdo a su creencias y preferencias, según lo organice el algoritmo de twitter. Creemos que los re-tweets no siempre garantizan viralidad; a veces la dispersión no es amplitud. Si bien evidenciamos intentos de expandir hacia otras plataformas el contenido de los mensajes de campaña, consideramos que, en muchos casos, no lograron extenderse, viralizarse o potenciar el impacto desde la plataforma. Consideramos que Twitter debe ser pensado como una plataforma en continuo diálogo con los seguidores, ya que no podemos dejar librado a los cibermilitantes que los mensajes circulen en la web. Una estrategia multiplataforma parece el marco más adecuado para que este proceso pueda llevarse a cabo.

Las dos campañas fueron diferentes; por el contexto en el cual se dieron y por el uso que los candidatos, los estrategas y los usuarios hicieron de las ellas. No hubo un aprendizaje o una mayor explotación de las potencialidades (videos, audio, web page, blogs o enlaces web) de las redes y de los lenguajes digitales, sólo una mayor cantidad de tweets en circulación. Cada candidato construyó en bloques de 140 caracteres un vínculo digital con sus seguidores, actuando como refuerzo de los ejes de campaña. No hubo un traspaso del escenario, la palestra de los políticos, al #hashtag, ya que las estructuras discursivas llevadas al entorno digital de Twitter siguieron asociadas a las prácticas tradicionales de la política. La plataforma se utilizó muy cercana al “qué estás haciendo”, “con quién estás” y “dónde estás”, para dar a conocer los actos. También se utilizó como refuerzo de las acciones comunicativas emitidas por los medios masivos tradicionales.

Twitter en la campaña fue la fuente periodística para los medios o el espacio de “difusión” electoral de los candidatos. El escenario desde donde se da el discurso de campaña, el palco de la política, sigue presente en la utilización del Twitter por parte de los políticos argentinos. El uso de las @menciones insistentes y reiteradas a referentes locales son una muestra de esta característica. La posibilidad de extender el relato hacia otras plataformas y redes quedó reducida a pequeñas experiencias que no se convirtieron ni se materializaron en el espacio digital. Observamos que, al usar la plataforma como una herramienta sin diálogo con otras plataformas y lenguajes, la estrategia digital queda vacía y aislada en el ecosistema digital. Si, por el contrario, los políticos –equipos de campaña, community managers– interpelaran los nuevos consumos y explotaran las múltiples maneras de experimentar, de manera convergente, las redes digitales, las estrategias de comunicación política y la arquitectura de los contenidos posteados tendrían un desarrollo más cercano a los electores.

Consideramos que la campaña de 2011 llevada adelante por @CFKargentina (Cristina Fernández de Kirchner) fue la que mejor plasmó en lo digital una estrategia inclusiva, donde la relación entre plataformas, redes y lenguajes digitales se integraron de manera convergente. Los spots televisivos, las notiwebs o los enlaces con portales de noticias, al igual que los eventos “en vivo”, estuvieron presentes en los tweets, no de forma aislada sino como refuerzo o complemento de los microrrelatos, y esto dio lugar a un universo narrativo transmedia. Estas estrategias, asociadas a la creación de microrrelatos en tweets y spots televisivos (canal de YouTube), fueron funcionales a la tradición política del peronismo y fueron explotadas por Cristina Fernández de Kirchner para reforzar el vínculo con sus seguidores en la campaña presidencial de 2011.

En los tweets de campaña de 2015 no es posible encontrar una estrategia integrada y convergente, en distintos soportes, respetando sus especificidades, como fue pensada y ejecutada en 2011 por @CFKArgentina. Fue el candidato del Frente Renovador,@SergioMassa, quien intentó estos pequeños microrrelatos con secuencias de 3 o 4 tweets sobre una misma temática. Sin embargo, no se reconoce como una estrategia discursiva que explote los mundos narrativos transmediáticos, sino sólo una secuencia de tweets sobre un mismo eje o tema. El uso de Twitter quedó en una simple bitácora de acciones, lugares, actos y ciudades visitadas. Las escasas secuencias narrativas llevadas al entorno digital de Twitter siguen asociadas a los discursos y las prácticas tradicionales de la política del mitin. La plataforma quedó así anclada en el “qué estamos haciendo”, como en 2011 lo habían hecho Alfonsín, Binner y Altamira; un discurso que no explota los imaginarios narrativos de los ciudadanos, por el contrario, queda detenido en el aquí y ahora del acto de campaña.

En la campaña de 2015 el uso de Twitter termina funcionando como una agenda de medios (informar “con quién estás”, “dónde estás”) dirigida hacia un paradestinatario periodístico y mediático, y no al electorado. Observamos que en 2015 aparecen tweets de los candidatos con la inclusión de herramientas hipermediales como los #hashtags y las @menciones que no aparecieron con esta densidad en la campaña del 2011. Sin embargo, aún está muy lejos de lograr una integración de los diferentes soportes mediáticos que permita construir durante la campaña un universo simbólico unificado donde los usuarios puedan entrar a través de cualquier plataforma a un mundo narrativo conocido y compartido.

Otra pregunta que nos podríamos hacer es sobre el diseño de las campañas políticas y, especialmente, sobre el modo en que se enlazan los distintos actores sociales. Es tan importante el proceso como el producto terminado: hasta dónde llega el control del candidato sobre su propia campaña, de qué modo la estrategia inicial se compadece con lo percibido por la sociedad; la multiplicación de los medios y de las relaciones entre los candidatos y los diferentes actores sociales (periodistas, instituciones de la sociedad civil, ciudadanos), ¿dificulta o impide hablar de “diseño de campaña”? o ¿éste es sólo el marco de referencia inicial para un proceso complejo que, en el mejor de los casos, habrá que liderar hasta el resultado final? Allí, quizás, esté el verdadero éxito de una campaña. Porque en las campañas políticas ya no escuchamos sólo las voces de los candidatos o de los constructores de “agendas mediáticas”, la voz de la(s) audiencia(s) se escucha en las redes, expande o traba una estrategia, desplaza los ejes de atención, etc. La ventaja de contar con una estrategia multiplataforma que se funde en un universo narrativo abierto, que permita introducir nuevos relatos, que tenga distintas entradas y que haga posible que las múltiples historias de vida puedan introducirse a ese universo desde la fruición del ciudadano parece evidente. Y cada día más necesaria.

La ubicua conectividad de los dispositivos móviles y las siempre crecientes interacciones de los individuos en la web, en las plataformas y en las redes sociales producen usuarios más activos y proclives a la participación ya que se postean, comparten y comentan cada día con mayor facilidad y velocidad. Latour (2008) menciona los colectivos humanos y no-humanos; ya que, así como los usuarios se apropian de la web haciendo uso de ella y transformando sus prácticas sociales, las mismas tecnologías digitales poseen rasgos que llevan al usuario o actor humano a darle ciertos usos posibles y no otros. Esta sujeción no supone una determinación tecnológica sobre los usos mediáticos, sino una sobredeterminación de estas prácticas, donde la voluntad del usuario se funde con la tecnología en un sujeto colectivo que excede lo humano.

A nivel discursivo, en los relatos transmedia también encontramos múltiples “nosotros”, enunciados por diversos sujetos, que se configuran de manera complementaria para construir un vínculo, un enlace interdiscursivo y polifónico, que toma más la forma de la multitud, en el sentido que lo entiende Negri (2005), que de un enunciador-orador que ordene el discurso como un logos y construya a los interlocutores como un auditorio unificado. Este nosotros “coral” se potencia y viraliza cuando lo múltiple se asume como propio por cada uno de los partícipes de ese gran relato multiplataforma, cuando cada una de esas pequeñas historias personales se acopla a un universo narrativo en expansión.

Lo que en Jenkins (2008) aparece como una gran construcción estratégica multiplataforma que da origen a la “franquicia” al producto cultural impulsado por la industria del entretenimiento, en ciertos acontecimientos políticos la presencia de una subjetividad corporativa, intencional y racional se diluye para dar lugar a una estrategia sin sujeto (Foucault, 1992) o un enjambre en movimiento, con un sujeto híbrido –mitad algoritmo, mitad colectivo– que se construye mientras dura el acontecimiento.

REFERENCIAS

Baggiolini, L. (2012). Sujetos híbridos e historia no-lineal. La continuidad de los media por otros medios. En Vizer, E. (coordinador), Lo que McLuhan no predijo (pp. 65-80). Buenos Aires: La Crujía.

Bajtín, M. (1992). Estética de la creación verbal. DF, México: Siglo XXI.

Calvo, E. (2015). Anatomía política del twitter en Argentina. Tuiteando #Nisman. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Castro Rojas, S. (2011). Cibers y Redes. Rosario, Argentina: Laborde.

Castro Rojas, S. (2013). Redes y viralidad del Twitter en la política. En F. Irigaray (editor), Webperiodismo en un ecosistema líquido (pp. 57-68). Rosario, Argentina: Laborde.

Christensen, M. (2013, junio). Consumo de Redes Sociales en Argentina #Brandemia. En ComScore. Consulta: 18/11/2013. Recuperado de http://www.comscore.com/

Castells, M. (2006). La era de la información. La sociedad red. Madrid: Alianza.

Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet. Barcelona: Alianza.

Infotechnology. Consulta: 3/10/2013. Recuperado de http://www.infotechnology.com

Foucault, M. (1992). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. DF, México: Siglo XXI.

Fosk, A. (2015). Futuro Digital en Latinoamérica. Consulta: 18/05/2016. Recuperado dewww.comscore.com/lat/FuturoDigital2015

Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La Cultura de la Convergencia de los Medios de Comunicación. Barcelona: Paidós.

Latour, B. (2008). Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial.

Levy, P. (2004). Inteligencia Colectiva por una antropología del ciberespacio. Washington: Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf

Landi, O. (1992). Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente. Qué hace la gente con la televisión. Buenos Aires: Planeta.

López Madeo, D. (2015). La organización y difusión de la protesta social en las redes: el #8N, (Tesina de grado. Inédita). Licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Morley, D. (2008). Asuntos públicos e historias íntimas: mediación, domesticación y dislocación. En Medios, modernidad y tecnología. Hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura. Barcelona: Gedisa.

Moxey, K. (2015). El tiempo visual. La imagen en la historia. Barcelona: Sans Soleil.

Negri, A. & Hardt, M. (2005). Multitud. Barcelona: De Bolsillo.

Orihuela, J. L. (2011). Mundo Twitter. Barcelona: Alienta Editorial.

Rancière, J. (2015). El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna. Buenos Aires: Manantial.

Salaverría, R.; García-Avilés, J. A. & Masip, P. (2010). Concepto de convergencia periodística. En López, X. y Pereira, X. (coordinadores), Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de comunicación en España (pp. 41-64). Santiago de Compostela: Servicio Editorial de la Universidad de Santiago de Compostela.

Salaverría, R. (2010). Periodismo integrado: convergencias de medios y reorganización de redes. Barcelona: Sol 90.

Sartori, G. (1998) Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa.

Verón, E. (1996). La palabra adversativa. En Verón, E. (et al.), El discurso político. Buenos Aires: Hachette.

Verón, E. (2012). La mediatización, ayer y hoy. En M. Carlón y A. Fausto Neto (compiladores), Las políticas de los internautas (pp. 9-15). Buenos Aires: La Crujía.

Yus, F. (2010). Ciberpragmática 2.0 Nuevos usos del lenguaje en Internet. Barcelona: Ariel.

(Para cita: Baggiolini, L. y Castro Rojas, S. (2016, diciembre). Las redes de la política: Universo narrativo, campañas y microrrelato en Twitter. En InMediaciones de la Comunicación, 11, pp. 159-180. Revista de la Escuela de Comunicación, Facultad de Comunicación y Diseño, Universidad ORT Uruguay, República Oriental del Uruguay. )

***

Luis Ángel Baggiolini es Docente e Investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Es Profesor Titular de la cátedra de Epistemología de la Comunicación yde la cátedra de Lenguajes III de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Además es profesor del Doctorado de Comunicación Social de la UNR y de diferentes posgrados de país.

Sebastián Castro Rojas es Doctor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Docente e Investigador de la UNR. Docente de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva, UNR. Director-Editor de la revista académica La Trama de la Comunicación, del Departamento de Ciencias de la Comunicación, UNR.

[Ir a la portada de Tachas 583]

[1] En ese momento, Verón, analizando, desde el punto de vista enunciativo, el discurso político encontraba tres tipos de destinatarios: el prodestinatario, el paradestinatario y el contradestinatario.

[2] Para la conformación del corpus de la elección de octubre de 2015, se optó por seleccionar a los tres candidatos que más seguidores tenían y que más actividad registraban en Twitter. Los tres observados fueron los más activos en el uso de la plataforma Twitter

[3] El término cámara de eco fue acuñado por el politólogo V.O. Key (1966) para describir el modo en que los votantes repiten el discurso político de las élites. Aun cuando los votantes piensan que ellos deciden la política que se implementará, en la cámara de eco los votantes simplemente replican los discursos de los políticos (Calvo 2015).

[4] Recordemos que la primera Star Wars data de 1977 y que en 2015 comenzó a circular la tercera película de la trilogía. En una palabra, estamos inmersos en la saga de Star Wars desde hace 40 años.“La Fuerza es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra, y mantiene unida la Galaxia” (Episodio IV).

[5] Nos referimos a los mitos entendidos no como un engaño a develar, sino como un entramado de creencia e historia que otorgan sentido a un hecho o a un personaje público. En el caso del peronismo, desde su mismo mito de origen, el 17 de octubre, Día de la Lealtad, enhebra una serie de elementos que forman parte de su historia política: Evita, abanderada de los humildes; Perón, primer trabajador, etc.

[6] Tomamos prestada esta idea de una entrevista a Ludmer (2010). Si bien el carácter constructivo de lo real y su dependencia del mundo imaginario creado por la ficción no es una idea nueva, la amplitud con que la utiliza nos parece una perspectiva que entra en sintonía con nuestro planteo: “Ya no pienso más en las categorías “literarias” de autor y de obra. La imaginación, lo que llamo “la fábrica de realidad”, es lo fundamental. Tanto cuando pienso la literatura como cualquier otra cosa, lo que me interesa es la imaginación. La ficción ahora invade todo, por eso “leo” de todo: desde las series de TV al cine; incluso el periodismo, que trata casos que son más ficcionales que la propia ficción. Al mismo tiempo, esas ficciones son la realidad. (Yo leo la literatura como realidad, Revista Ñ, 14 de agosto de 2010).

[7] El concepto de heterocronía, como temporalidad múltiple, que postula K. Moxey (2015), se adapta a las múltiples y simultaneas configuraciones temporales de las diferentes entradas que permite el universo narrativo creado por un relato transmedia.